▲ 출처: 픽사베이

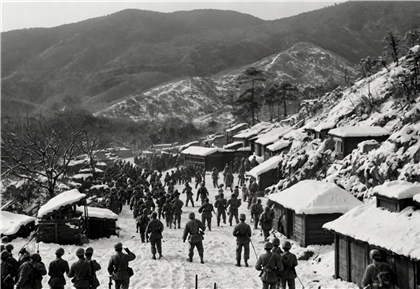

1950년 6월 25일 새벽 4시, 북한군은 38선을 넘어 남침을 시작했다. 서울은 불과 사흘 만에 함락됐고, 전쟁은 순식간에 전국으로 번졌다. 전쟁은 3년 1개월간 이어졌고, 1953년 7월 27일, 정전협정이 체결되며 총성은 멈췄다. 그러나 이는 ‘끝’이 아니었다. 평화협정이 아닌 정전협정이었기에 전쟁은 ‘잠시 멈춘 상태’로 남아 있다. 남북은 여전히 분단돼 있고, 갈등과 대립의 불씨는 사라지지 않고 있다. 6.25 전쟁은 멀어진 과거가 아닌, 여전히 끝나지 않은 ‘현재’인 셈이다.

북한의 기습으로 시작된 전쟁은 초기에 남한을 거의 전역까지 밀어붙였다. 그러나 맥아더 장군의 인천상륙작전(1950년 9월 15일)을 계기로 국군과 유엔군이 반격에 성공했고, 전선은 다시 북으로 밀고 올라갔다. 이어 중공군의 참전(1950년 10월 중)으로 전세는 다시 급변했고, 결국 양측은 38선을 기준으로 한 일진일퇴의 교착 상태에 빠졌다. 수많은 생명과 도시가 파괴된 뒤, 1953년 7월 27일 판문점에서 정전협정이 체결됐다.

이 전쟁으로 인한 인명 피해는 민간인을 포함해 약 300만 명 이상에 달한다. 전쟁 중 사망한 군인은 남한 13만 8천여 명, 북한 40만 명 이상, 유엔군 약 5만 명, 중국군 14만여 명으로 추산된다. 민간인 피해는 이보다 더 크다. 피난과 이산가족, 학살, 고아 등 수많은 생명이 무너졌다. 단일 민족의 내전이었기에 전쟁의 상처는 분단이라는 이름으로 지금까지 이어지고 있다.

그러나 오늘날 6.25 전쟁은 종종 ‘기념일’로만 인식된다. 그날의 고통은 역사책 한 줄로, 혹은 무표정한 현충일 메시지로 남는다. 더욱이 밀레니엄 세대에게 6.25는 직접 경험하지 않은 추상적인 과거가 되어가고 있다. 이는 단지 세대 차이의 문제가 아니다. ‘기억’은 사회의 정체성과 방향성을 담는 행위이다. 공동체는 무엇을 기억하고 무엇을 잊는지를 통해 스스로를 구성한다. 따라서 6.25 전쟁의 기억은 단지 전투의 서사가 아닌, 민간인의 고통과 공동체의 회복 노력까지 함께 담아야 한다.

전쟁은 군인만의 일이 아니다. 전장의 최전선에는 언제나 민간인이 있다. 국군과 인민군의 점령이 바뀔 때마다 민간인은 학살되었고, 피난길에 오르거나 가족과 생이별했다. 당시 고아가 된 어린이들은 ‘전쟁고아’라는 이름으로 양육되었고, 그 일부는 해외 입양이라는 또 다른 분단을 경험했다. 하지만 국가의 기념사업은 아직까지 ‘군사 중심’의 기억에 머무르는 경우가 많다. 이제는 ‘전쟁을 겪은 사회 전체의 기억’으로 확장되어야 한다.

75년이 흐른 지금, 우리는 여전히 한반도라는 이름 아래서 갈라선 채 살아간다. 핵무기, 사이버 안보, 외교 갈등 등 전쟁의 양상은 달라졌지만, 본질은 바뀌지 않았다. 6.25 전쟁은 사상의 충돌과 이념의 격돌이 낳은 참극이었다. 그렇기에 그 기억은 반드시 오늘을 살아가는 우리가 물려받아야 할 경고이자, 평화를 향한 다짐이 되어야 한다.

6.25 전쟁은 한 세대의 상흔이 아니다. 그것은 세대를 넘어 이어지는 기억의 유산이다. 우리는 ‘기념’을 넘어서 ‘교훈’으로 나아가야 한다. 전쟁을 기억하는 것은 과거를 붙드는 일이 아니라, 미래의 평화를 지키는 일이다. 오늘날 우리는 마주한 모든 갈등의 순간마다, 그날의 비극을, 우리는 어디까지 기억하고 있는지를 새겨야 할 것이다.

참되고 바른 언론인의 모습을 보여드리겠습니다.

juuuu0307@naver.com